こひつじさん

こひつじさん転職したいけど、円満に退職できるか不安…

どうしたらトラブルなく退職できるの?

職場を退職する時に、誰もがトラブルなく笑顔で見送ってもらいたいと考えますよね。

結論、手順を間違えずに手続きを行えば、多くの職場では円満に退職することができます。

正しい手順を踏んだ退職の申し出を、会社側は拒否することができません。

ただし悪質な職場ではこんなトラブルが生じることも…

- 引き留められる

- 退職届を受け取ってもらえない

- 精神的なプレッシャーをかけられる

こひつじさん

こひつじさんこんなことされたら退職できない💦

おだかすみ

おだかすみ対処法はちゃんとあるから、安心して!!

この記事では、以下の内容を具体的に解説しています。

- 退職するための手順

- 円満退職のための引き継ぎ方法

- 退職時のトラブルにあった時の対処法

この記事を読むことで、退職への不安が軽減し、前向きな一歩を踏み出すことができます。

ぜひ最後までご覧ください!!

「転職活動成功させたい!」という方は、こちらの『転職成功ロードマップ』も合わせてご覧ください!

- 療養、老健、特養で働くリハビリ職員30名のリハ科長

- 自身も転職活動を行った結果、今の職場を選択

- 採用担当として10名以上を採用

- 40代50代の採用経験多数

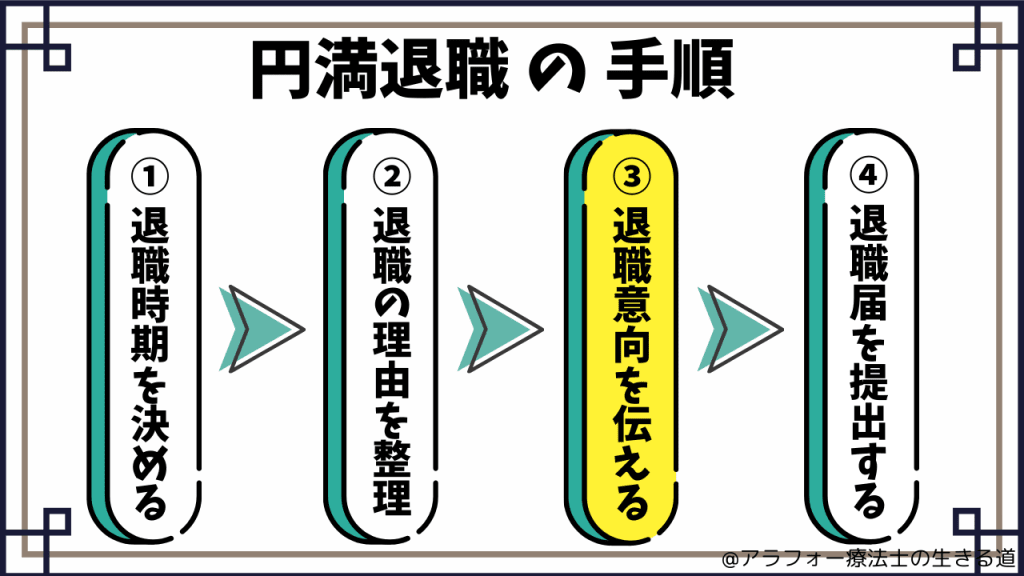

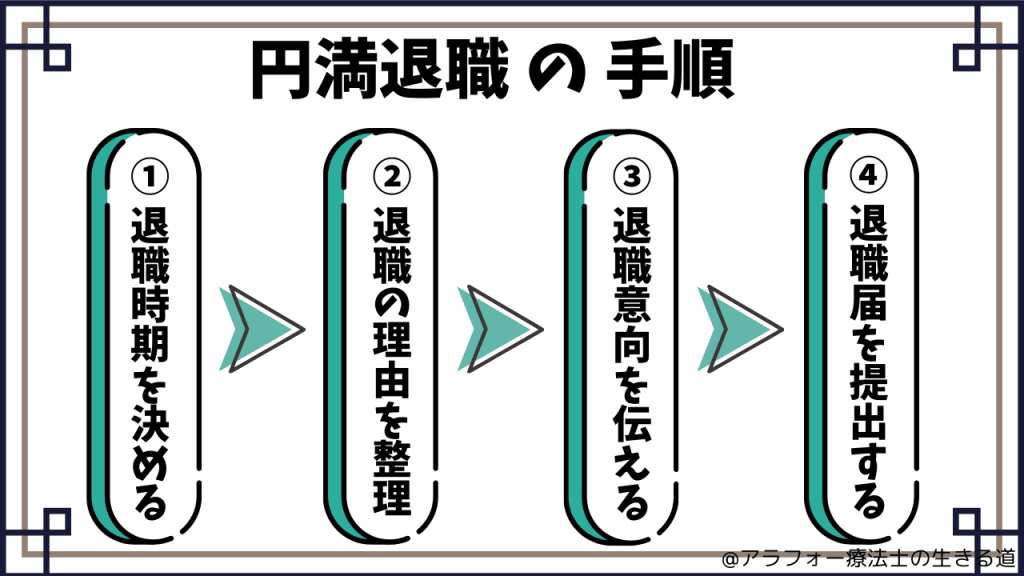

1. 円満退職の手順を解説

それでは退職までの具体的な手順を解説していきます。

1. 退職時期を決める

退職時期は、会社の就業規則と自身の都合を照らし合わせて慎重に決める必要があります。

おだかすみ

おだかすみ退職の意思は少なくとも1〜3ヶ月前に伝えるのがマナーとされているよ

後任者への引き継ぎや職場への影響を考慮し、十分な猶予を持たせることが大切です。

退職時期を決めるポイントは以下の通り。

就業規則を確認する

退職の際には、まず自分の職場の就業規則を確認しましょう。

規則に明記されている退職の通知期間を守ることで、トラブルを避けられます。

新しい職場の開始時期と調整する

次の職場の勤務開始日が決まっている場合は、そちらの都合を優先して現在の職場の退職日を逆算します。

この際、引き継ぎ期間や有給消化の計画も考慮しましょう。

退職の時期は一度決めたら動かさない

あなたが伝えた退職日を軸にして、新しい職場も今の職場も今後の業務や採用計画を考えていきます。

軸を動かすことで職場が混乱しないよう、「一度伝えたら退職日はずらさない」と心に決めてください。

2. 退職の理由を整理する

上司へ退職意向を伝える際、十中八九、退職の理由について聞かれます。

その時にしどろもどろな返答をしてしまうと「おや、退職するかどうか迷っているのかな?」とあらぬ誤解を生み、引き留められる原因となることも。

上司のところへ行く前に、以下のポイントをおさえて退職理由を考えておきましょう。

会社への不満は言わない

たとえ職場に不満があったとしても、それを伝えることは控えるほうが賢明です。

不満を口にすると上司や同僚との関係が悪化するだけでなく、「それならこういう条件にするから」と提案され退職交渉がスムーズに進まなくなる可能性があります。

わだかまりなくスムーズに退職へ進むために、感情は一度脇に置いて前向きな理由にフォーカスしましょう。

退職理由はポジティブに

退職理由を伝える際には、前向きで建設的な理由を選びます。

たとえば、

- スキルアップのため

- 新しい挑戦をしたい

- 家庭の事情のため、通勤時間を短縮したい

といった理由が適切です。

職場側に「それなら仕方ないか」と納得して送り出してもらえる理由を考えておきましょう。

- 家族との時間を大切にするため、自宅近くの職場に転職することにしました。

- 訪問リハビリの分野でさらに専門性を高めたいと考えています。

3. 上司に退職意向を伝える

退職の時期と理由が決まったら、次はいよいよ上司にその意向を伝えます。

退職意向を伝える際には、上司に誠実で明確な態度を示すことが大切。

以下のステップで伝えると、スムーズに進めることができます。

① 上司にアポイントを取る

まず、上司と話すための時間を確保します。

「お話があるのですが、お時間をいただけますか?」と丁寧にアポイントを取られると、上司も『なにか大事な話だな』と察します。

いきなり切り出すと相手も心の準備ができておらず、話がまとまらない可能性があります。

② 明確な言葉で伝える

退職の意思を伝える際は、「退職させていただきます」とはっきり意思を示しましょう。

「退職を考えているんですが……」といった曖昧な表現は、まだ迷っているのではないか、あるいは相談を求めているのではないかと誤解を与える可能性があります。

断定することで、退職の意思が固いことをアピールすることができます。

4. 退職届を提出する

書類が正式に受理されるまでは、総務課や人事課は動くことができません。

退職のスケジュールをスムーズに進めるためには、上司に意向を伝える段階で退職届を準備し、速やかに提出することが重要です。

書式は職場で用意されている場合もありますし、自分で作成して提出することも可能です。

2. 円満退職のための引き継ぎとは

こひつじさん

こひつじさんよーし、退職届まで受け取ってもらえたら後は退職するだけだね!

おだかすみ

おだかすみちょっと待って!

円満退職のために重要な引き継ぎを忘れないで!!

円満退職のためには、後任者やチームへの適切な引き継ぎが欠かせません。

引き継ぎが不十分だと、職場の人間だけでなく、自分が関わる患者さんにも迷惑をかけることになります。

以下のポイントを意識して、プロとして適切な引き継ぎを行いましょう。

① 引き継ぎの計画を立てる

退職日までにいつ・何を・誰に引き継ぐのかを整理し、大枠のスケジュール作成します。

大枠を考えたら上司に相談し、段階的に引き継ぎを進めることが重要です。

- 2ヶ月前 |

患者情報や委員会の業務内容の引き継ぎ資料を用意する - 1ヶ月前 |

後任者に資料を渡す

委員会に一緒に参加してもらう - 2週間前 |

患者さんに担当者変更の挨拶を行い、後任者を紹介する - 1週間前 |

引き継ぎの最終調整を行う

おだかすみ

おだかすみ自分が担当している業務に合わせて考えてね

② 引き継ぎ資料を作成する

口頭だけでなく、書面でも引き継ぎを行いましょう。

特に患者さんの情報や、委員会で自分が担当している業務について記載しておくと、後任者の負担を軽減できます。

- 患者さんについて|

診断名、訓練目標、訓練プログラム、注意事項 - 委員会業務について|

開催日時、場所、取り組んでいる内容、自身が担当している業務 - 必要書類の場所

③ 後任者に実際に業務を経験させる

時間が許せば、実際の業務を後任者に見てもらったり経験してもらいましょう。

実践した中で出てきた疑問点を解消することで、後任者は自信を持って業務に取り組むことができるようになります。

特にPTさんの場合は徒手療法等のスキルが人によって差があるため、訓練の場で直接後任者に指導を行うことが必要な場合もあります。

おだかすみ

おだかすみ自分の担当患者さんの訓練には、最後まで責任を持とうね

④ 関係者への情報共有を徹底する

リハビリ科内での情報共有だけではなく、他部署や患者さんへの伝達も忘れてはいけません。

特に患者さんがあなたを信頼していた場合、他の担当に変わるということにショックを受ける場合もあります。

あなたの口から担当が変わることを誠実に説明し、「次にあなたのリハビリを担当する療法士も信頼できる人ですよ」というメッセージを伝えることが重要です。

⑤ 退職前の最終確認を行う

最後に、引き継ぎが完了したかを確認し、必要に応じて最終調整を行います。

後任者や上司からの質問には可能な限り対応し、円滑な業務継続をサポートしましょう。

このような手順で確実に引き継ぎを行うことで、後任者や関係者に迷惑をかけない円満退職が叶います。

3. 退職時のトラブル例と対処法

ここでは、私が実際に見聞きした、退職時のトラブルをご紹介します。

3-1. よくある退職トラブル

例① 引き留められる

職場の人員が十分でない場合に、

「辞められたら困る」

「考え直してほしい」

と引き留められることがあります。このような時は、冷静かつ明確に「決定事項です」と伝えましょう。

- 次の職場とすでに契約を交わしているため、変更はできません。

- お気持ちはありがたいのですが、退職の意思は固まっていますのでご理解ください。

例② 退職届を受け取ってもらえない

会社が退職届を受理しないケースもあります。しかし法律上は、退職届を直接受け取ってもらうことは必須ではありません。

拒否された場合は、内容証明郵便で送付しましょう。

- 退職届を郵送し、受領の証拠を残す

- 会社の就業規則を確認し、退職手続きを進める

例③ 精神的なプレッシャーをかけられる

「無責任だ」「職場に迷惑がかかる」と感情的に責められる場合もあります。

退職は労働者の権利ですので、冷静に、毅然とした対応を貫きましょう。

- 業務の引き継ぎはしっかり行いますので、ご安心ください。

- 退職は労働者の権利ですので、ご理解をお願いします。

おだかすみ

おだかすみ職場にあなたの退職を止める権利はありません。

こんな対応をしてくる職場は離れて正解!!

こひつじさん

こひつじさんうぅ、けど職場に強く出られたらどうしよう…

3-2. 退職を止められた時の最終手段

上記の対応をとってもトラブルが解決しない場合には、最終手段として退職代行サービスを利用するのも一つの手です。

退職代行のメリット

- 間にプロが入るためストレスを軽減できる

- 会社との直接的なやり取りを回避できる

- 法的な問題を回避し、確実に退職できる

退職代行を選ぶ際のポイントと注意点

- 労働組合が運営している業社を選ぶ

- 訴訟必要な場合は弁護士法人を選ぶ

- 実績や口コミがしっかりしているか確認

- 費用が極端に安すぎる業者は避ける

- 連絡手段が不透明で対応が雑な業者は注意

当サイトでは以下の2つの退職代行をおすすめしています。

| 運営元 | 東京労働経済組合 |

|---|---|

| 料金 | 一律 24800円 追加料金なし |

| おすすめポイント | ・25年を超える歴史の中で培ったノウハウがある ・合法的に確実に退職できる ・スピーディな対応に定評がある |

| 運営元 | 弁護士法人みやび |

|---|---|

| 料金 | 55000円 回収額の20%(残業代・退職金請求など) ※会社が支払いを拒否し、弁護士が交渉を行った場合のみ |

| おすすめポイント | ・弁護士が直接対応するため、法的トラブルにも強い ・損害賠償請求や未払い給与の請求など、幅広い対応が可能 ・理学療法士の退職代行実績あり |

4. 退職代行を使うべきケース

① 職場でのハラスメントがひどい場合

職場でのハラスメントが深刻な場合、申し出るには相当な精神的負担がかかります。

こうした状況では、無理に交渉するよりも、退職代行を利用して即時に職場から離れることが重要です。

② 退職交渉が進まない場合

上司や経営陣が意図的に引き留めを続け、退職の意思を無視されるケースがあります。

本来決して許される行為ではないですが、こうした場合、個人で交渉するのは難しいです。

③ 精神的に直接交渉するのが困難な場合

退職の意思を伝えることに強いストレスを感じ、行動に移せない場合は退職代行に頼りましょう。

精神的な負担を軽減し、安全に退職手続きを進めることができます。

おだかすみ

おだかすみまずは自分の心を守ろうね

退職に関するF &Q

退職の意思は誰に最初に伝えるべきですか?

直属の上司です。

いきなり人事・同僚・他部署へ広げると混乱します。

まず上司にアポイントを取り、落ち着いた場で伝えましょう。

退職理由はどの程度まで伝えるべきですか?

前向きな理由を簡潔に伝えます。

詳細な事情や不満の列挙は不要です。「通勤圏の見直し」「専門性の追求」などで十分です。

退職日をずらしてほしいと言われたら?

可能な範囲で応じてOKです。

難しければ、引き継ぎ計画と有給消化を根拠に、丁寧にお断りしましょう。

患者さんや家族への挨拶はいつ・どう行う?

2〜3週前を目安に、上司の了承のもとで行います。

後任者を同席させ、継続性を強調しましょう。

社用物の返却と個人データの扱いは?

カード・鍵・PC・制服等はリスト化して返却します。

個人アカウントや私物データは在職中に整理・削除しておきましょう。

退職後の手続き(保険・年金・雇用保険)は?

退職時に必要書類の受け取りを確認し、住民票地で各手続きを行います。

次の就職先が決まっている場合は案内に従いましょう。

まとめ : 円満退職の手順を守ろう

この記事では、円満退職を叶えるための手順を解説してきました。

この手順を正しく踏み、引き継ぎを確実に行うことができれば、多くの職場からは円満に退職することができます。

しかし医療福祉業界はまだまだ閉鎖的なところがあり、法人の体質が劣悪な場合、以下のようなトラブルに見舞われる可能性もあります。

- 引き留められる

- 退職届を受け取ってもらえない

- 精神的なプレッシャーをかけられる

もしもこのようなトラブルに巻き込まれた時は、最終手段としてプロに任せることができるということも覚えておいてください。

無料で相談する ▶︎▼もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック▼

退職はあなたの新たな生活への第一歩。誰にも邪魔をする権利はありません。

おだかすみ

おだかすみあなたの成功を、心から応援しています!!

それでは良き療法士ライフを!!

コメント