療法士さん

療法士さん副業に興味はあるけれど、職場にどう伝えたらいいのか不安…

療法士くん

療法士くん副業を申請したら肩身が狭くならない?

副業が当たり前になってきている風潮の中で、このような悩みを持つ療法士は増えています。

\ご安心ください/

制度を正しく理解して申請すれば、誰に責められることなく副業を始めることができます。

この記事では、

- 実際に副業申請した2人の療法士の事例(内容・労働時間など)

- 職場側が副業で気にするポイント

- 副業申請時に必要な書類や書き方

- 療法士におすすめの副業スタイルと選び方のヒント

- 副業禁止の職場とどう向き合うべきかの考え方

を解説していきます。

- 副業に興味があるけど、何から始めればいいかわからない人

- 副業をしたいけど、職場への伝え方が不安な人

- 実際に副業をしている療法士の例を知りたい人

- 法人(職場)の視点を知って、トラブルなく副業を進めたい人

おだかすみ

おだかすみそれではさっそく見ていきましょう !

- 法人内の病院、老健、特養を統括するリハ科長

- 転職活動を行った結果、今の職場を選択

- 採用担当として10名以上を採用

- 40代50代の採用経験多数

副業を考える療法士が増えている理由

理由①:現在の収入への不安・不満

療法士の年収は、医療職の中でも低いといわれています。

実際、2023年のデータでは理学療法士の平均年収は約430万円とされており、看護師(約500万円)などと比較すると、差があるのが現状です。

| 職種・業種 | 平均年収(万円) |

|---|---|

| 理学療法士 | 約432.5 |

| 作業療法士 | 約434.2 |

| 看護師 | 約500 |

| 放射線技師 | 約550 |

| 全産業平均(正社員) | 約506.9 |

さらに物価の上昇や将来の不安もあり、副業を考える方は増えています。

理由②:副業を許可する職場が増えた

ひと昔前までは「副業=会社に隠れてやるもの」というイメージがありましたが、最近は副業を容認する法人も増えています。

厚労省の2022年調査によると、副業・兼業を容認している企業は約53.1%。

すでに社会全体で「副業があたりまえ」になりつつあるんですね。

こひつじさん

こひつじさんそれって別の業界の話でしょ?

おだかすみ

おだかすみ療法士の職場でも副業を許可しているところは多いんだよ !

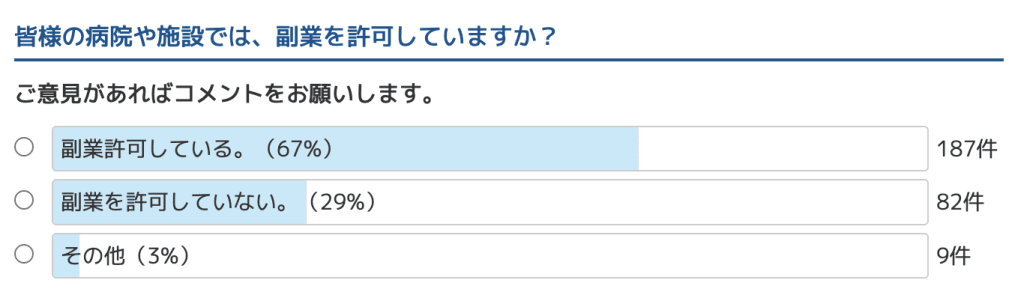

こちらはPTOTSTネットの中で2025年2月に行われたアンケート結果です。

国は副業を推奨しているため、副業を許可する職場はこれからも増えていくと考えられます。

理由③:スキルアップやキャリアの幅を広げたい

副業をきっかけに「キャリアの幅を広げたい」と考える人もいます。

特に以下のような活動に取り組む人を、最近はよく目にします。

- 整体で手技を深める

- セミナー講師で発信力を磨く

- ブログやSNSで情報発信を始める

こうした副業を通じて得た経験が、本業にも良い影響を与えるケースは実際にあります。

収入アップだけでなくスキルアップも狙えるため、本業に熱心な療法士さんが副業に挑戦するケースも多くなっています。

実例紹介|実際に副業申請した2名のケース

ここでは、私の職場で実際に副業を申請した療法士2名のケースを紹介します。

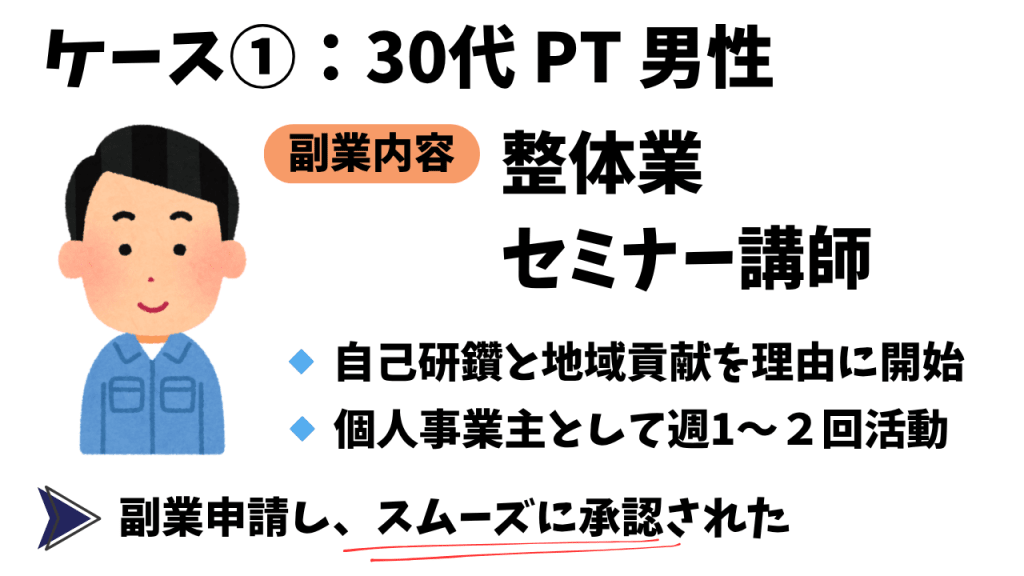

事例①:整体開業&セミナー活動を始めた30代のPTさん

最初に申請をされたのは、整体を開業した30代の理学療法士さんです。

「自分の手技をもっと深めたい」「予防にも関わりたい」との想いから、整体に加えて地域の健康教室といったセミナー活動にも取り組むことになりました。

勤務スタイル

- 完全予約制で週1〜2回

- 平日の勤務後や休日を活用

- 開業届を提出し、セミナー活動も並行

職場とのやりとり

- 副業申請書には「整体業・セミナー講師・週1〜2日・個人事業」と明記

- 情報漏洩・本業への支障がないことを確認し、誓約書にサイン

- 副業開始後の業務が疎かになっていないか、直属の上司が定期的に確認

職場側からの印象

- 個人事業主型で、勤務時間の管理が不要で、デメリットが少ない

- リハビリ職の専門性を活かした活動であり、地域貢献としての意義も感じられた

- 情報管理・健康面のリスクが低く、法人としても前向きに承認しやすい内容だった

おだかすみ

おだかすみ前向きな理由が好印象◎スムーズに承認されました

事例②:居酒屋で働く50代のPTさん

続いて申請があったのは、金曜夜と土曜の夕方〜夜に居酒屋でバイトを始めた50代の理学療法士さん。

「子どもの大学進学で、家計がかなり厳しくて…」という切実な理由から、副収入を目的にスタートされました。

勤務スタイル

- 金曜19時〜23時・土曜17時〜23時(週2回)

- 副業先とも雇用契約を結び、Wワークとして勤務

職場とのやりとり

- 副業申請書には「飲食店勤務・週2回・雇用契約あり」と記載

- 労働時間の報告が必須であること、業務に支障をきたさないことを確認し、誓約書にサイン

- 面談にて以下の点を確認:

- 割増賃金の支払い元はどこか

- 労働時間の合計が法定内に収まるか

- 怪我や体調悪化時の責任の所在

- 健康面や業務の様子に問題がないか、直属の上司が定期的に確認

職場側からの印象

- 雇用契約型(Wワーク)であり、管理項目が多い

- 勤務時間・割増賃金・責任の所在など、事前確認が重要

- 年齢と仕事内容のバランスから、体調面への懸念が大きめ

おだかすみ

おだかすみ色々心配する意見もあったけど、本人の意欲と勤務頻度を考慮して、無事承認されたよ !

このように、一言に副業といっても様々な形があります。

どの形の副業を選ぶにしても、職場への申請と、必要な手続きをきちんと踏むことが大切。

次の章では、実際に副業を始めるときに必要な書類や申請の流れについて、解説していきます。

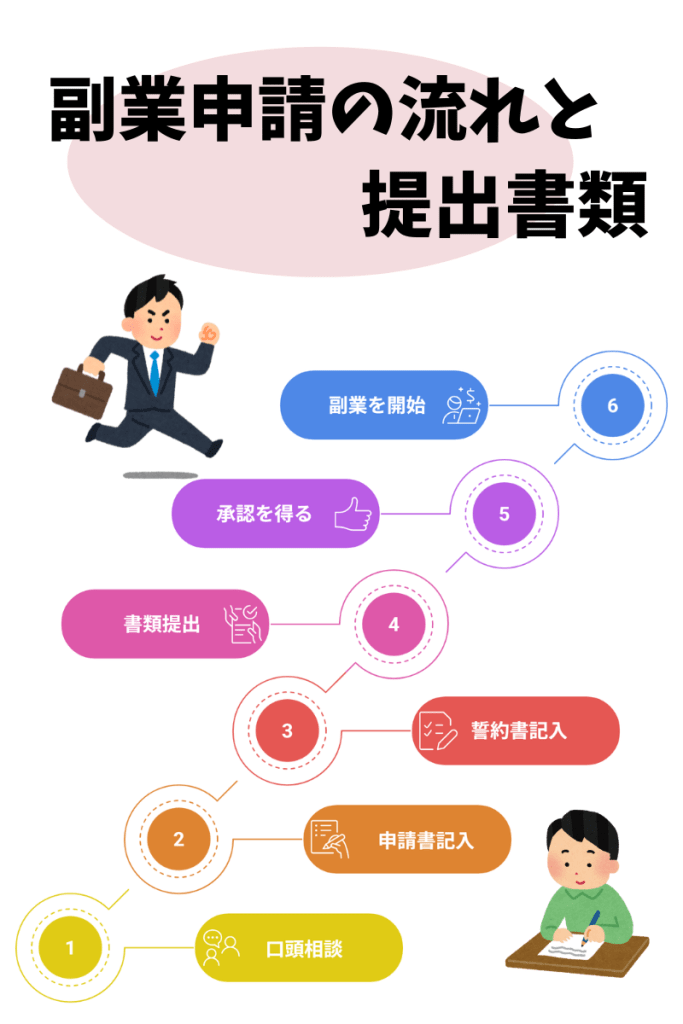

副業申請の流れと提出書類について

「副業OK」と言われる時代になってきたとはいえ、職場に何も伝えずに始めてしまうのはリスクが高い行動です。

あとから「聞いてないよ」と言われてしまうと、信頼関係にヒビが入ったり、最悪の場合トラブルに発展することも。

安心して副業を続けるためには、最初の“申請”がとても大事なステップになります。

ここでは、実際に私の職場で行っている申請の流れと、必要な書類の内容をご紹介します。

①まずは口頭で相談

副業の申請は、いきなり書類を提出するよりも、まずは上司やリーダーに「ちょっと相談があるんですけど…」と口頭で話すことをおすすめします。

申請の一般的な流れ

- 上司に副業の意向を口頭で相談

- 内容や目的を簡単に説明

- 問題がなさそうなら「副業申請書」と「誓約書」の提出を依頼される

- 書類を提出し、職場内で検討・承認

この時点で、無理そうな副業(過度な夜勤や勤務時間の重複など)は軌道修正を促されることもあります。

②副業申請書を書く

副業申請書は、副業の概要と勤務状況を職場に共有するための書類です。

私の職場では、以下のような内容を記載するフォーマットになっています。

申請書に記載する主な項目

- 副業の内容

- 副業先の名称・所在地(個人開業の場合は「自宅」でもOK)

- 勤務日・時間帯(週◯回、何時〜何時まで など)

- 雇用形態(個人事業主か、雇用契約か)

- 副業を必要とする理由

厚労省のガイドラインにも、副業申請書の様式例が載っています。

この様式例を参考に、各職場で独自のフォーマットや誓約内容が設定されていることが多いです。

「職場に迷惑をかけない働き方である」と具体的に示すことが大切。

長すぎる労働時間、遠すぎる勤務地、曖昧な副業理由は不信感を招く場合があります。

③誓約書を書く

副業を許可するにあたり、職場としてもっとも気にするのが「本業への悪影響がないか」「機密情報は守られるか」という点です。

そのため、副業申請書とセットで「誓約書」の提出を求められる場合があります。

誓約書で確認される内容の一例

- 本業を最優先とし、副業によって業務に支障が出ないこと

- 勤務中の事故・トラブルが起きた場合の責任は副業側にあること

- 職場の内部情報や患者情報を副業先に漏らさないこと

- 法律や職場のルールに反しない内容であること

こうしたルールをしっかり交わしておくことで、職場側も安心して許可が出しやすくなります。

こうした手続き取ることで、職場との信頼関係を保ちつつ、副業を堂々と続けることができるようになります。

次の章では、職場が実際にどんなポイントに注目しているかを詳しく見ていきます。

職場が副業で気にする3つのポイント

① 健康・体調への影響

副業で疲れて本業に集中できない、ミスが増えた…となっては本末転倒。

職場としては、「きちんと体調管理ができるか?」をとても重要視しています。

② 本業への影響がないか

「副業での勤務が本業の時間に食い込んでいないか?」

「代休や有休を副業目的で乱用していないか?」といった点にも注意が向きます。

③ 機密情報の漏洩リスク

特に医療・介護の現場では、患者情報や法人の運営情報が外部に漏れないよう、

「情報管理は徹底してくれるか?」という目で見られます。

これらをクリアしたうえで、職場が実は一番重要視していることって何だと思いますか?

こひつじさん

こひつじさんどんな仕事をするか、じゃないの?

おだかすみ

おだかすみそれもあるけど、実は「どういう働き方か」「どんな形態か」がとても重要なんだ

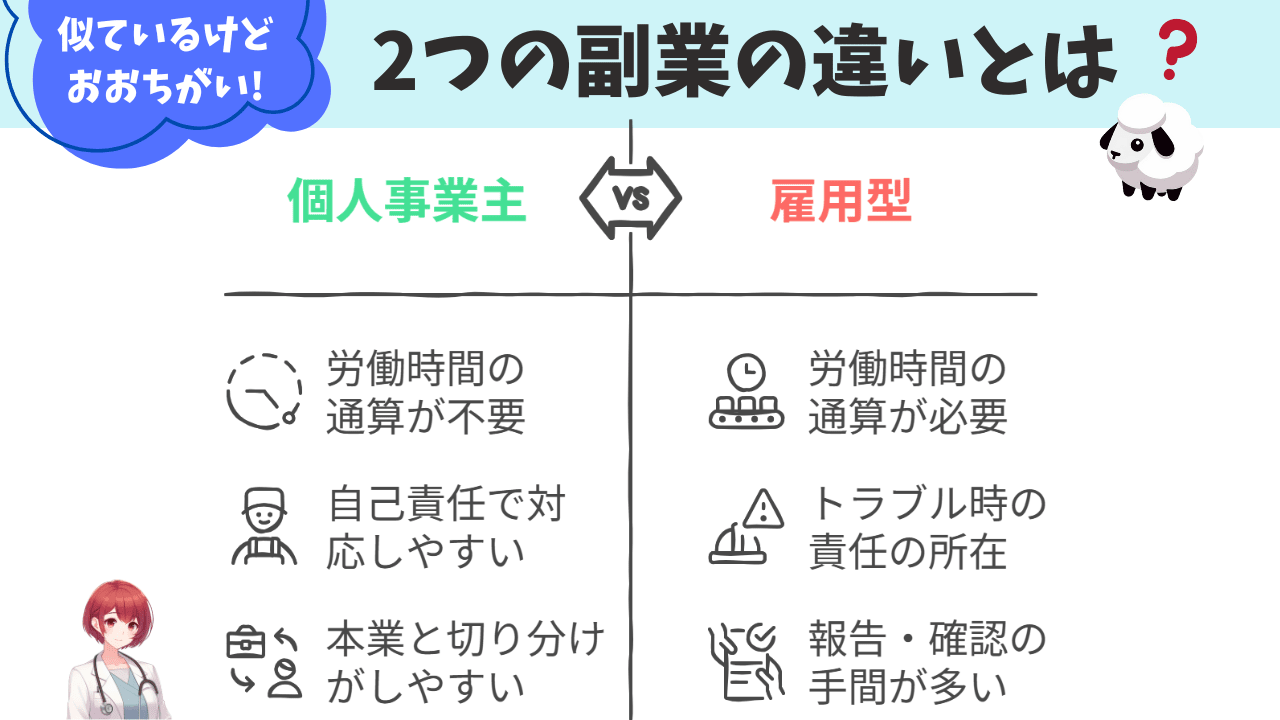

働き方は以下の2つに分けられます。

- 他の会社に「雇われて働く」タイプ(Wワーク)

- 自分で仕事を請ける「個人事業主」タイプ

この2つのどちらかによって、職場が受ける印象かなり違ってきます。

次の章では、Wワークと個人事業主型副業の違いを整理してご紹介します。

Wワークと個人事業主型副業の違い

Wワーク(雇用型)特有の注意点

ここでは、事業者に雇われて働く「Wワーク型副業」の場合に特有のリスクを解説します。

このケースの場合は職場にとっても負担が増えるため、慎重に判断されることが多いです。

労働時間の通算が必要

本業+副業の勤務時間が週40時間を超える場合、時間外労働として割増賃金の対象になります。

この場合、「どちらの職場が割増分を払うのか?」という問題が生じます。

トラブル時の責任の所在

副業先でケガをした場合、どちらの労災保険が適用されるか?

副業中にトラブルが起きたとき、本業にまで影響が及ぶケースもあるため、職場側はリスクを気にします。

報告・確認の手間が多い

勤務日数や時間を毎月報告してもらう必要があり、職場側にとっては管理の手間がかかる働き方と捉えられがちです。

個人事業主型副業の場合

一方で、自分で仕事を請ける「個人事業主型の副業」は、職場にとって比較的受け入れやすい傾向があります。

理由は以下の通りです。

労働時間の通算が不要

雇用契約が発生しないため、法的に「労働時間の管理」や「割増賃金の問題」が発生しません。

トラブルが起きても自己責任で対応しやすい

自分の事業として行うため、責任の所在が明確で、職場側に迷惑がかかりにくいという特徴があります。

職場側から見ても、制度上・運用上の負担が少ないため、この形態は受けいれやすいです。

以上の点から、Wワークよりも個人事業主として行う副業の方が職場から承認されやすい傾向があります。

こひつじさん

こひつじさん個人事業主、ハードル高いなぁ。実際どんな副業があるの?

おだかすみ

おだかすみ次の章では、個人事業主型の中でも特におすすめの副業を紹介していくよ〜 !

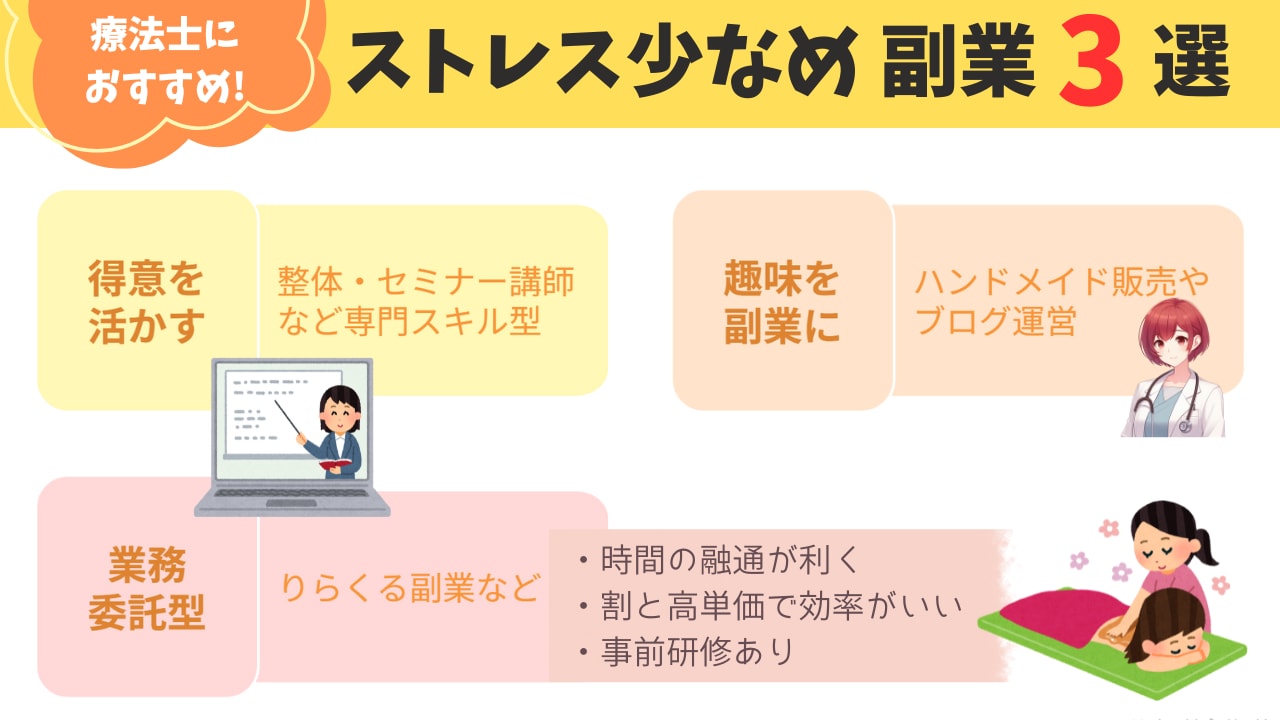

療法士におすすめの個人事業型副業 3 選

ここでは、これまで実際に見てきた事例やよく聞く選択肢の中から、療法士に向いている個人型副業をタイプ別に3つご紹介します。

1. 得意を活かす|整体・セミナー講師など専門スキル型

「せっかく身につけた技術や知識を活かしたい」

そんな方におすすめなのが、自分の専門性を活かすタイプの副業です。

たとえば…

・自宅やレンタルスペースでの整体・リラクゼーション施術

・地域の公民館やオンラインでの健康講座・予防体操教室

・障害予防や介護技術に関する社内研修や外部セミナーの講師業

これらは「個人事業主」として開業しやすく、職場との調整もしやすいのが魅力。

専門知識を活かせる分、やりがいも感じやすい副業です。

2. 趣味を副業に|ハンドメイド販売やブログ運営

「手芸が好き」「文章を書くのが楽しい」

そんな趣味がある方は、プライベートの延長線でできる副業もおすすめです。

たとえば…

・minneやCreemaなどでのハンドメイド作品の販売

・noteやアメブロでの有料記事・アフィリエイトブログ運営

・自分の得意をスキルマーケットで販売する(ココナラなど)

こちらも完全に個人事業主型で、スキマ時間に自宅でできるのがポイント。

趣味を楽しみながら収入につながるのが嬉しいですね。

3. 業務委託で確実に稼ぐ|りらくる副業など

「自分で集客するのはちょっと不安…」という方には、業務委託型の“プチ独立”スタイルもあります。

たとえば「りらくる」のようなリラクゼーションチェーンでは、業務委託契約で好きな時間に働くことができ、開業経験がなくても安心して始められます。

・時間の融通が利く

・割と高単価で効率がいい

・事前研修なども用意されている

おだかすみ

おだかすみアルバイトのような感覚で「個人事業主」として働けるのは、大きな魅力 !

「自営業」と「Wワーク」の中間的な立ち位置で、職場にも相談しやすいスタイルです。

自宅の近くに店舗があるかどうかは、公式求人ページで簡単に調べることができます。

気になる方はチェックしてみてくださいね。

▼さらに詳しく知りたい人はこちらへ▼

気になる副業はありましたか?

「ちょっとやってみようかな」と思えたなら、次は就業規則をチェックしてみましょう。

こひつじさん

こひつじさんえっ…「副業は禁止」って書いてある…。諦めるしかないの?

「やる気になったのに壁にぶつかる」ケース、悲しいことに少なくありません。

でも、禁止=絶対に無理、というわけではありません。

次の章では、就業規則のチェックポイントと、禁止だった場合の対応方法をお伝えします。

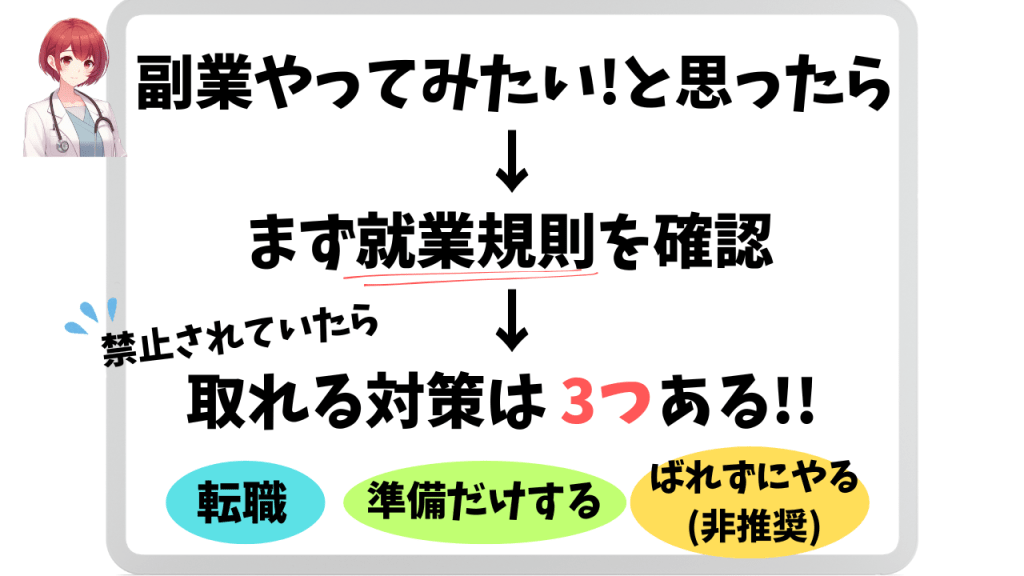

副業禁止だった場合の対処法

副業に興味を持ったら、まず最初に確認してほしいのが就業規則です。

「副業OKの流れがある」とはいえ、まだまだ慎重な職場も多いのが現実。

ここでは、

- 就業規則のどこを見ればいい?

- 禁止されていたらどうすればいい?

という点について、お伝えします。

就業規則のチェックポイント

まずは、就業規則の中の「服務規律」や「副業・兼業に関する規定」をチェックしてみましょう。

- 「副業は禁止する(ただし○○の場合を除く)」

- 「申請し許可を得た場合に限り、副業を認める」

- 「健康状態や業務に支障がないと判断される場合に限る」

職場によって、様々なパターンがあります。

おだかすみ

おだかすみ療法士の職場は許可制のことが多いみたい。

禁止されている場合の対処法

「うちの職場は完全に副業禁止だった…」という場合の選択肢は、以下の3つです。

① 副業OKの職場に転職する

もし副業で人生を良くしたいと思っているなら、「副業できる職場に移る」方法があります。

わたしの職場に見学に来られる方の中には、「こちらは副業を許可されていますか?」と質問してくる方も増えてきています。

おだかすみ

おだかすみ最近では副業する前提で職場を探す人も珍しくないよ

こひつじさん

こひつじさん今はそういう時代になってるんだね

副業に理解のある職場を探したい方には、療法士専門の転職エージェントに聞いてみましょう。

求人票だけではわからない、

- 副業OKかどうか

- 実際の職場の雰囲気

- 業務時間外の仕事がないか

など、内部情報も含めてノーリスクで相談できます。

おすすめはこちらの2社です↓

① PTOT人材バンク

PTOT人材バンクは、筆者自身も利用しているエージェントです。

寄り添い力と提案力に定評があり、すぐに転職をしない場合でもじっくりキャリアの相談に乗ってくれます。

関連記事

② PTOTSTワーカー

PTOTSTワーカーは、豊富な求人数と背中を強く押してくれる力強いサポートが魅力。

筆者の職場ではPTOTSTワーカーを使って転職されてきた人が多いです。

関連記事

おだかすみ

おだかすみよく比較して決めたい人は、こちらの記事も参考にしてね👇

実際に転職しなくても、無料で今後のキャリアについて相談することができます。

どちらもずっと無料でお付き合いしてくれるエージェントですので、一度は登録してみることをおすすめします。

\ 年間11.000人の利用実績あり /

▲ 60秒で簡単登録、ずっと無料 ▲

\ アクセスできる情報の幅が多い/

▲ 簡単登録、無料で相談 ▲

② 就業規則に触れない範囲で動いてみる

「いきなり転職してまで副業を始めるのは不安…」

そんなときは、収益が出る前の「準備期間」として活動するのもおすすめです。

たとえば…

- ボランティアの健康教室を開いてみる

- ハンドメイド作品を試作する

- ブログやSNSで情報発信を始める

この段階では就業規則に違反しない範囲で動けますし、ほぼノーリスクです。

そして、「やっぱり続けたい」「自分に合っている」と感じたら、副業OKな職場への転職を検討してみてください。

③ ばれずに始める

こひつじさん

こひつじさんネットで、住民税を普通徴収にすればバレないって聞いたけど…

たしかに、確定申告時の住民税を「普通徴収」にしておくことで職場にバレにくくなるというのは事実です。

ただし、これはあくまで自己責任の判断であり、

- 税務処理をしても、リスクはゼロにはならない

- 信頼関係を損なうリスクがある

- 隠して行うこと自体が心理的ストレスになる

といった点を理解したうえで判断が必要です。

副業をしたい理由が「自分をより良くしたい」なのであれば、堂々と、正直に進める道を探すことをおすすめします。

まとめ|副業は働き方の選択肢のひとつ

副業は、収入を増やすだけでなく、キャリアの選択肢を広げることにもつながります。

副業は珍しいことでも、まして悪いことでは絶対にありません。

- 職場とトラブルにならないように申請する

(おすすめは個人事業主型の副業) - 自分に合った副業の「準備期間」として動いてみる

- 副業禁止なら、副業OKの職場への転職を検討する

できることから、少しずつ始めてみましょう。

おだかすみ

おだかすみきっとその一歩が、未来のあなたを自由にしてくれるはず !

お互いがんばりましょう🌱

それでは良き療法士ライフを!!

コメント